御宿の旅

行動記録

行程図

■6月7日(土)

自宅(5:40)==鶴川(5:58)+++相模大野(6:40)===東京(7:15)+++[わかしお1号]+++御宿(8:38)

御宿駅(9:10)→(月の沙漠通り)→岩和田漁港(9:50)→小浪月海岸(10:10)→大浪月海岸(10:25,10:50)→ドン・ロドリコ上陸地(11:10)→小浦(11:50)→メキシコ記念公園(12:45)→(東海自然歩道)→月の沙漠記念像(13:10)→白鳥丸で昼食(13:30,14:40)

白鳥丸→勝浦 仏国寺→勝浦 八幡岬→國吉神社 出雲神社 →大多喜城→大野城址→山田源氏蛍の里→友人宅

■6月8日(日)

友人宅→いすみ市・上総広常墓石・守光山 金光寺→大原・港の朝市→坂東32番札所 音羽山 清水観音→三途臺 長福寿寺→坂東31番札所 大本山 笠森寺→牛久・珍來→曹洞宗 光復禅寺・佐瀬城跡→小湊鉄道 馬立駅(12:40)

馬立(12:51)+++五井(13:13,13:19)+++津田沼(13:51,13:56)+++西船橋(14:00,14:08)+++大手町(14:32,14:43)+++代々木上原(15:02,15:06)+++新百合ヶ丘(15:23,15:25)+++鶴川(15:30)==自宅(15:45)

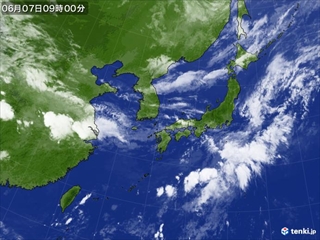

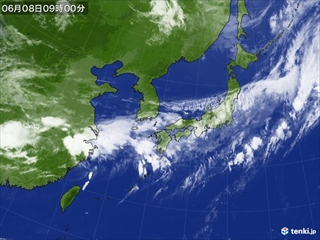

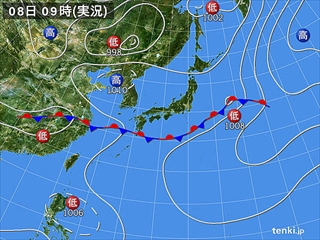

天気図

■6/7(土) 日の出 04:24, 日の入り 18:52 晴れ 25.8℃/20.3℃ 南南西 3.6m/s 湿度 85%

■6/8(日) 日の出 04:24, 日の入り 18:52 曇り 24.1℃/19.4℃ 南南西 4.0m/s 湿度 87%

天気図、衛星画像 日本気象協会より転載、気象データ:気象庁@勝浦(千葉県)

アプローチメモ

行動記録

御宿は友人がこの数ヶ月前に引っ越ししたので今年2月に訪れたところで、もうあらかた様子は分かっている。2月では友人に車であちこち連れて行ってもらったが、あまりにもあちこちに行ったので地理関係が漠然としていた。今回KMTでハイキングとして企画されたので、御宿海岸もゆっくり眺められると期待する。幹事からは以前KMTハイキングで行った内房海岸と比べ、外房は雰囲気が違う海岸を楽しむことが出来るとの説明もあった。問題は外房は少々遠い。ということで、前回訪れた時と同じように特急「わかしお1号」で行くこととした。

【6月7日(土)薄曇り】

この前と違って特急「わかしお1号」は週末のせいかほぼ満席、途中の海浜幕張駅でTさんが乗り込んできて挨拶はしたが席も離れていたので、御宿までひとり座席で本を読んだり音楽を聞いたりして過ごした。

御宿駅に下りると幹事役のYさんともうひとりの参加者も下りてきて、あとは「新宿わかさぎ号」に乗ってくる人を待つ。それまで駅前にある観光案内所で説明を聞いたりぶらぶら過ごす。

やがて新宿から特急で来た連中も到着し、さっそくみんな揃って駅前の正面道路を海岸に向かって歩き始める。道の両側には椰子の木が植えられ南国に来たような雰囲気を醸し出しているが、なにせブームが過ぎ去った感じは否めない。海岸手前にある「月の沙漠博物館」で東京からバイクでやって来たIさんと合流し、堤防に沿った月の沙漠海岸通りを歩いて岩和田漁港に向かう。

岩和田漁港には壁にウミガメなど海をモチーフとしたアート以外は普通の小さな漁港といった感じである。そのまま舗装道路を歩いて行くと小浪月(こはずき)海岸と書かれた標識があり、舗装道路からわき道にそれ海岸に向かって進むと大海原と切り立った岸壁に囲まれた砂浜に到着した。砂浜にはあちこちに昆布の根っこが打ち上げられていた。岸壁は何層にも細かく刻まれた地層になっており地球の歴史を感じさせてくれる。(この地層は200万年前に出来たもの(上総層群)とのことです。)

再び舗装道路に戻り、さらに進むと次に大浪月海岸と書かれた標識。その標識にしたがって海岸に向かうと、ここもダイナミックな景色が広がっていた。大きな岩から小川から水が落ちていて小さな滝となっていた。ここも岸壁は細かい地層が刻まれている。左手には空に向かって尖った小島があり、いかにもそこまで渡れるのではないかということで、数人が近くまでトライするもルートが遮断され止むなく断念したとのこと。

大浪月海岸からその先にある「ドン・ロドリコ上陸地」に向かう。メキシコ船が座礁したのを地元の住民が助けたところである。

次に向かうは今回のハイキングで最遠部にあたる小浦海岸である。幹事のYさんから、途中に手彫りのトンネルがあり暗いので気を付けるように、またその先は少々ブッシュありとの説明を受ける。確かにトンネルのい入ると真っ暗で足下が全く見えず誰かがつけてくれたスマホのスポットライト頼りに歩く。そこを抜けると一面笹原が広がっていてその中の小路を海岸に向かって歩くとちょっとした広場に出くわす。そこには洞窟のような穴がぽっかりと海岸方向に向けて開いている。穴の長さは2、3メートルしかないが、人が通れるので先まで行くと崖になっていてそのまま海岸に落ちそうになっている。 危険な事は避けたい私なのでそこはパスした。その後で海岸に下りて、海岸から例の洞窟のあった方を見ると岸壁にぽっかりと穴が空いていた。

なかなか変化のある小浦海岸の風景を楽しんだ後、再び舗装道路に戻ってきた。その途中のトンネルでメンバーの提案で道路を塞ぐよう一列に広がって記念撮影した。

元来た道を戻る途中でメキシコ記念公園に立ち寄る。ここに行く舗装道路は少々の坂道、少し息が切れる。高台に出るとメキシコ塔があり、その先が海岸を見渡せる展望台になっている。 今日歩いた海岸を振り返られ、眼下には穏やかに波打つ海がどこまでも広がって遙か彼方の水平線は空と海の境目をなくしている。

メキシコ塔で記念写真を撮り、細い道を下って再び岩和田漁港に出た。ここからは岸辺に出て砂浜を歩く。太平洋の水平線を見ながら心地よい風を受けながら、サーファーもいてさすが御宿らしい景色である。途中、御宿の名所である「月の沙漠・ラクダの像」の前で定番の写真撮影をして、ランチ場所である白鳥丸に向かう。

白鳥丸は広い綺麗なお店で、入口から半分は海産物などお土産の売り場で奥が食堂となっている。11名分のテーブルを用意してもらった。メニューを見ると刺身定食から豪華な伊勢海老定食まである。伊勢海老定食は5,000円と昼食にしてはちょっと値がはるので、当たり障りのない刺身定食を注文した。さっそく生ビールで乾杯し、刺身定食を味わう。この刺身定食、東京では比べ物にならない大きな切り身で新鮮で美味しかった。なんと昼飯なのにご飯のお代わりまでしてしまった。ということで、このランチがハイキングの打ち上げとなった感じで、食事を終えた後はさっそく電車に載って帰る者、お風呂に行く者などそれぞれ別れて解散となった。一方私はといえば、本日お泊りする友人にLINEで連絡を取り、お店で落ち合って彼とともに彼の自宅に向かう。

さて皆さんと別れてから友人の車に乗ると彼の家に向かうかと思うと、今宵は蛍を観に行くという。その前に紫陽花寺に行くという。こちらはハイキングで汗をかいたので銭湯でも行きたいのであるが、彼に身を預ける。紫陽花寺というのは仏国寺のことであるが、道の両側にずらと石の観音像が続いている。確かに珍しい寺であるが人の気配がない。周りの緑のなか静かなところであった。次に八幡岬に連れて行かされ、岬で海を眺めるというより徳川家康の側室のお万様の像を紹介してくれた。以前山岡荘八の徳川家康禅26巻を読んだことを思い出しながら、ここの出身だったのかということを改めて知る。

一通りの見学も終え、勝浦にある彼のマンションに向かう。ここまでのドライブ中、ずっと汗を流したいと言っていたので、彼曰くマンションに展望風呂があるので、そこに入れるという。ただ今日の予定があるのでさっさと入れとのこと。ということで、彼のマンションの部屋の荷物出ししている間、15階にある展望風呂でひと汗流すことが出来た。ちょっと古いのと展望風呂といってもあまり展望がよろしくない。ひと風呂浴びてから今晩の買い物をして、それから蛍鑑賞までまだまだ陽は明るいので、さらに彼のいうまま名所・旧跡をドライブを続けるする。

次の名所・旧跡は国吉神社。杉や銀杏の大木に囲まれた静かなところで、その横に出雲大社の分社というものがあった。続いて大多喜城、これも徳川四天王のひとり本田忠勝の居城ということで、観光用に復興されたのか白くてりっぱな城であった。最後に大野城址に来た。大野城といっても城の形跡はなにもなく、このあたりは城山と呼ばれ、台地となっているだけ。その近くにある狩野派の祖である狩野正信生誕地の石碑をみる。日もいよいよ暮れてきたので、やっと今宵の目的地、山田源氏ホタルの里に向かう。

6月なので日没が遅く時刻は7時半、やっと車はヘッドライトをつけて目的地に着くと駐車場はすでに満車状態。これなら回り道をせず早く来るべきだったな、などといいながらも幸い1台の空きスペースがあり駐車出来た。さて車から下りて、駐車場の脇に橋があり、ここの川で蛍が見えるかと思い、川に沿って集落の方に歩いていく人がいるのでそのままついていくも川から離れてとても蛍がいそうにない。まただんだん歩く人もいなくなった。

あの満車状態の駐車場のことを思うとちょっと違うのではないか、と思いその場でスマホでよく検索するとライスセンターの裏とある。ちょうど反対側である。引き返して、今度は下流に向かうと今度は人が多く行き交っている。先に進むと蛍が眼の前をすぅ~と飛んでいく。これは期待できると人が一番集まっているところに来てみると田んぼの上にそれこそ蛍が飛び交っている。こんなに蛍が飛び交う様を見るのは初めてである。周りの人もスマホカメラで写真を撮っている。私もトライしたが、後で確認すると暗い画面が残っているだけであった。

こんなに蛍が身近にはっきり見えて感激であった。鑑賞時間は6時半から9時までということで、蛍も一晩中光っている訳ではないなと思いながら、腹も減ってきたので蛍の里を後にして友人宅に戻り遅い夕食を取る。その日は久しぶりに11時頃まで酒を呑みながら夜更かしをした。

【6月8日(日)曇り】

翌朝、いつもは5時頃にはとっくに起きている自分であるが、6時にやっと起きて友人とともに朝食を作り始める。炊飯器がないというので、前回泊った時と同じように土鍋でご飯を炊く。今回もちょっと焚く時間が長かったのか少々の焦げあり。みそ汁はまあまあの出来であった。朝食を済ませ、ゆっくりしようと思っていると大原の朝市場に行くからすぐに家を出るという。いやはや忙しい日程を組んでいるもんだ。

大原の朝市場に行く前に途中、上総広常のお墓に立ち寄るという。小さなお寺の裏手にその小さい古びたお墓はあった。以前NHK大河ドラマで「鎌倉殿の13人」のひとりであった武将上総之介を俳優の「佐藤浩市」さんが演じていたことを思い出す。上総国の大豪族であったが、そのお墓はそれに似合わず小さかった。

大原の朝市、大原漁港の前で開催されているが、近づいていくと車が多くない係員が駐車場を案内しており、会場から一番遠いところ誘導させられる。いやはや朝から大賑わいだ。確かに家で朝ごはんを食べるよりもここに来て地元の食材で朝食という手もあった。伊勢海老の串焼き1本がなんと1,000円であった。ただしお頭を取った小ぶりの伊勢海老ではあるが、外人さんもちらほら来ていた。

朝市場では結局「ふぐの一夜干し」が安かったのでお土産に買っただけである。次に向かうのは、坂東32番札所である音羽山の清水観音である。ここも立派なお寺で階段を登ったさきにりっぱな本堂がある。階段を登って中に入ると古い仏像、それに欄干上部にには寄進者であろう昔撮影した白黒の古い人物写真が飾られていた。

音羽山から次に向かうは長福寿寺というところで、テレビでも紹介されたお寺で宝くじファンにはありがたいお寺とのこと。御利益あらかたの白い象が寺の前に君臨しており、また本堂の横にはお土産ショップがあり、中に入るとそれこそ金ぴかのお守りやお札など金ぴかの商品ばかりが並べられていた。坊さんもお寺の繁盛丸出しにした経営に乗り出しているようである。駐車場はほぼ満車、大勢の人が幸運を目指してやってくる。その裏手にある川は三途の川というそうで、なぜか人生をあらわしているような。

異様な金ぴかお寺から次に向かうは坂東31板番札所の大本山、笠森寺である。ここのお寺は山頂の巨岩の上に建てられており、京都の清水寺のように巨岩の上に何本かの太い柱で支えられお城のようである。回廊からは南房総の山々の眺望が楽しめるとのことであるが、てっぺんに登るには入場料が必要ということで、曇り空の今日ではそこまでする気にはなれなかった。

ひととおりの予定をこなし、昼飯にラーメン屋に立ち寄る。ラーメンをすすり終え、もうそろそろ帰ると言うと最後に紹介したい寺があるという。曹洞宗の禅寺、光復禅寺である。お寺そのものはあまり大きくはないが、この地域を治めた佐瀬氏の城址であるという。彼の姓と同じということで、いわばルーツであろう。

やっと昨日の夕方から今日の半日かけていろいろ訪ねたが、あまりにもいろんなところをかけずり周り、千葉県内のどこを走っているか分からなかった。最後に小湊鉄道の馬立駅というところで車から下してもらったが、馬立と言われても皆目どこなのか想像つかない。彼によれば、もう千葉の内房線に近いよという。小湊鉄道は一度乗ってみたいと思っていたが、こんなところで乗れるとは思わなかった。昔ながらの厚紙の切符を買い、2両編成の電車がホームに入ってきたときは思わずあのツートンカラーの車体をカメラに収めた。内房線の「五井」というところまでは25分、そこからは総武線や東西線といった馴染みの路線で家路についた。

感 想

御宿ハイキングは2月に友人宅に訪れていたので海岸などひととおり見ていたのであるが、今回は大波月海岸など断崖絶壁に囲まれた荒々しい海岸線をまじかに見れたことが良かった。ただ2月の時と違って太平洋にはやはり靄がかかって水平線ははっきりしなかった。ただ今回はサーファーが多くいて御宿らしい夏の雰囲気を醸し出していた。

ハイキングの後、友人宅に泊めさせてもらったが、今回は2月に続き2回目である。前回は伊那に住んでいる先輩と一緒に来たので、御宿や勝浦などいろいろなところ、主に日蓮宗関連のお寺が多かったのであるが、ドライブして過ごして。今度は彼の自宅でのんびりできるかなと思ったが、前回に引き続き千葉県内観光コースを企画してくれていた。景色もさることながら歴史を振り返ったり蛍をみたり、いろいろ楽しませていただいた。後で彼からドライブコースの地図を送ってもらい、やっと千葉県内のどこを駆けずり周ったかはっきりした。とかく関東平野は広くて大きな山がないので土地勘が掴めないが、やっとおぼろげながら千葉県という地域を掴めることができた。それになんといっても淡い蛍の明かりを鑑賞することが出来たことは貴重な経験であった。