山の辺の道

行動記録

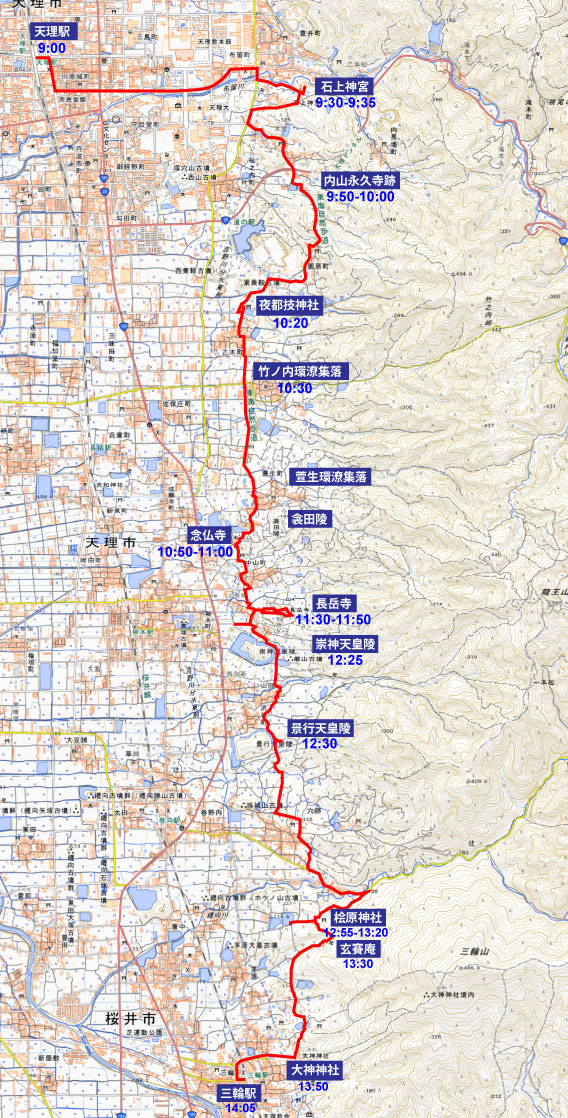

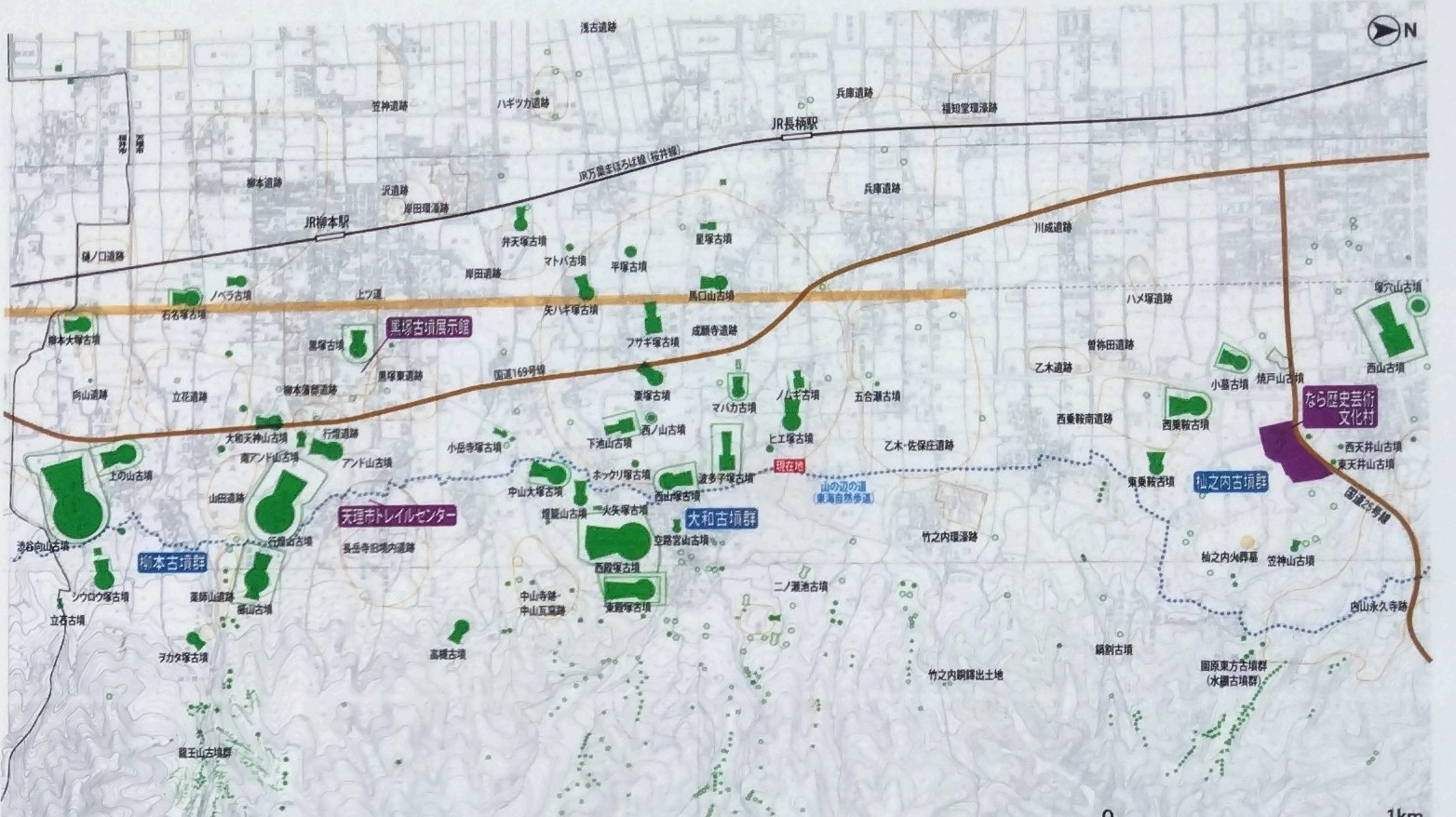

行程図

■3月13日(木)

JR奈良(8:38)+++JR天理(8:51)

天理駅(9:00)→石上神社(9:25,9:35)→内山永久寺(9:50,10:00)→夜都技神社(10:20)→禽田陵(10:40)→念仏寺(11:00)→長岳寺(11:30,11:50)→崇神天皇陵(12:25)→景行天皇陵(12:30)→桧原神社(12:55,13:30)→玄賓庵(13:30,13:40)→大神神社(13:50,14:00)→三輪駅(14:05)

JR三輪(14:40)+++JR奈良(15:05)

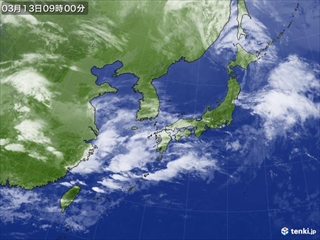

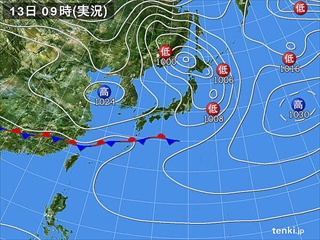

天気図

■3/13(木) 日の出 6:11, 日の入り 18:03 曇り時々晴れ 17.4℃/6.1℃ 湿度 62%、 北西 2.6m/s 降水量 0.0mm

天気図、衛星画像 日本気象協会より転載、気象データ:気象庁@奈良(奈良県)

アプローチメモ

行動記録

以前、熊野古道を歩いたことで、これまで山登り中心であったが古道歩きにも興味をいだき、日本に現存する最古の道のひとつとされる「山の辺の道」に一度歩いてみたいと思っていた。奈良盆地の東側に山際に沿うように続く道であるが、これまで奈良盆地の南の方には訪れたことがない。学校で習った古墳や遺跡、大和三山や万葉集の世界など歴史の感じながら、早春の中をのんびり歩くことで計画した。

いつもお世話になっている伊那谷に住む先輩を誘ったら「いいよ!」との二つ返事。まあ先輩はひとり身なので暇であったのであろう。ついでに前回中途半端な見学に終わった法隆寺、昨年修復が完了した薬師寺の東塔、東大寺二月堂のお水取り見学も含めることで計画した。先輩は車で行くというので、どこかで落ち合うことでいろいろ検討したが、奈良の天理駅待ち合わせということにした。初日は寺院巡りをしてその日はそれぞれ近鉄奈良駅近くのホテルに宿泊。そして翌13日に「山の辺の道」を歩き、その夜に東大寺二月堂のお水取りを見学することとした。

【3月13日(木)】曇り時々晴れ

朝ホテルで先輩と待ち合わせ、それからJR奈良駅に向かう。今日は距離にして12km、4時間程度であるが、途中食堂やコンビニがなさそうなので、コンビニでおにぎりなど調達する。奈良駅で天理行電車に乗る、車内はほとんどの乗客が席に座れるくらい空いている。曇り空であるが、気温はそんなに寒くはない。

天理駅に到着。昨日先輩と天理駅で待ち合わせしていたので、駅の様子はだいたい分かっている。駅をでて大きなロータリーを通り過ぎて商店街に入る。通行人はほとんどいない。商店街もほぼシャッターが閉まっている。

ただ天理教の総本山がある場所なので、それらの道具を売っている店がちらほろ、やがて商店街を抜けると天理教のでっかい社殿が出てくる。そこには天理教の黒い法被を着た信者が清掃をしている。また総本山の周りには信者の宿泊施設らしき建物が続く。町全体が天理教に埋め尽くされているといった感じで、天理教の凄さをひしひしと感じる。

やっと天理教の施設を抜けて幹線道路に出る。そこから右手に折れ南に少し進んだところに「石上神宮」の標識を見つけ、そこからやっと山の辺の道らしくなった。

石上神宮は、日本最古級の神社で、神話にも登場する「古都御魂剣」を御神体として祀っている。参道の砂利道は綺麗に波型の模様に掃き清められていたので、参道の橋を歩く。社務所の入口にはなぜか鶏が数羽たむろしていて時折鳴き声を発する。

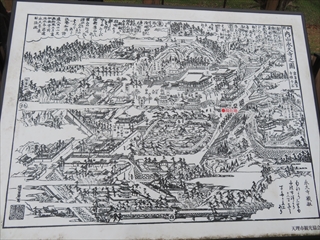

最古の神宮に別れをつげ、柿畑の多い喉かな道を歩いていくとすぐに展望台という看板があり、階段を少し登るとベンチがあった。その前に置かれている看板をみるとここが内山永久寺跡とある。説明文を読むと、内山永久寺は平安時代に創建された大寺院であったとのこと。しかし明治の廃仏毀釈のため寺院の跡形もなく本堂ため池を残すのみとなっている。看板に示された図面をみると相当広い境内であったことが分かる。廃仏毀釈というバカげた思想のせいで貴重な文化財が消失してしまった例を見せつけられた。なお内山永久寺はさっき訪れた石上神宮の別当寺とのことであった。

古道らしくなだらかな道が続く。周りの柿の木は、それぞれ綺麗に剪定されていて高さは背の丈ほどであるが随分年数が経っている。先輩は剪定の仕方が参考になると言っていた。

やがて夜都技神社に着く。夜都技神社は奈良の春日大社と関係が深く、明治維新までは夜都木神社から蓮の御供えと称する新饌を献供し、春日大社からは60年毎に若宮社殿と鳥居が下げられていたとのこと。萱葺きの拝殿は珍しい。

竹之内環濠集落の手前で菜の花畑が広がっていた。あいにく曇っていたので麓の町は霞んでいていたが、晴れていたら素晴らしい景色が広がっていただろう。大きなカメラを手にした叔母さんがいたし、また畑の真ん中に通行の妨げにならないよう撮影して下さいとの標識があった。

予定時刻から少々遅れているので禽田陵はパスする。萱生環濠集落を抜けて田んぼの中の細い道を下ってようやく念仏寺に着いた。

寺門をくぐり中に入ると境内はそんなに広くない。年老いたお婆さんと叔母さんが納骨堂の中に入ってお祈りをしていた。故人のお骨が納められているのであろう。寺を出ると印象に残るお坊さんのような石像が灯篭の前に建っていた。

念仏寺を過ぎたところに柿本人麻呂の万葉歌を記載した高札が掲げられていた。

衾道を引手の山に妹を置きて 山路を行けば生けりともなし

引き手の山(龍王山)に妻の屍を葬っておいて山路を帰ってくると悲しくて生きた心地もしない

長岳寺に着くと門前に長岳寺は左へのと標識があり、入口で拝観料を支払う。すると受付のおばちゃんがよどみなく長岳寺の説明を始める。ちょっと質問を挟んだが応えてもらえず、なんかテープレコーダを聞いているようであった。パンフレットによれば、天長元年(824)淳和天皇の勅願により弘法大師(空海)が大和神社の神宮寺として創建された古刹であり、盛時には塔中四十八ヶ坊、衆徒三百余名を数えました。以来、幾多の栄枯盛衰を重ねながらも、千百八十余年間連綿と法燈を守り続け今日に至っています、とあった。

本堂の中に入ると阿弥陀三尊があり、その両側には多聞天・増長天が控えている。阿弥陀三尊は玉眼を使用した日本最古の仏像とのこと。

■釜口山長岳寺

この寺は淳和天皇の勅願によって天長元年(824)6月に空海(弘法大師)が開基したと伝える真言秘法の大道場として知られかっては本堂の外に五重塔、十羅利堂、真言堂、経蔵、宝蔵、愛染堂、太子堂、宿堂及び寺中坊舎42坊、外客坊、浴室などがあった。

普賢院記録によれば嘉禄元年(1225)8月12日西大寺の中興、興生菩薩が当寺別院律家霊山院の静慶に不動弥陀胎蔵秘道場観を受けている。また同年末には奈良興福寺大乗院円跡の聖信、明応年中には同門跡慈がそれぞれ本願となっている。

中世には広大な寺領を有し、室町時代の乱世には楊本氏の外護に預かったが、応仁の乱、また文亀3年(1502)2月の兵乱に仏閣は炎上、天正8年(1580)の指出にさいしては高三百石であったが、秀吉の時に寺領を没収された。しかし慶長7年(1602)8月徳川家康は由緒を尋ね寺禄百石を寄せ境内地45町歩を附し、以来朱印地として明治維新におよんだ。この寺も維新の変革で廃絶におよばんとしたが、民間に深く根ざした天師信仰によって幸運をとりもどし今日に至っている。

現在、長岳寺には平安時代の楼門、藤原時代末南部仏所の仏師による造像である本尊阿弥陀三尊像、旧地蔵院本堂、庫裏、五智堂、大門などの外、鎌倉時代の石仏等がある。

長岳寺案内板より

受付のおばちゃんから「鐘堂の鐘を突いてください」とのことであったので、無病息災を祈りつつ思い切り鐘を突く。その鐘の音がまほろばの里に響き渡り気分が良かった。

道の上に注連縄が渡されている長岳寺の参道を出て再び古道歩きを続ける。しばらくすると大和古墳群の看板が建っていた。周りを見てもどれが古墳なのかよく分からないが、この看板をみると小高い山はすべて古墳なんだろうと思ってしまう。

やがて左手に天理市トレイルセンターの標識、それに木造の立派な建物が目に入る。休憩には良いところであるが大して疲れてないのでそのまま進む。眼の前に崇神天皇陵の山がある。その土手の下草を刈っている。石畳の道をゆっくり上って横切る。

渋谷向山古墳は日本武尊(やまとたけるのみこと)の父と伝えられる第12代景行天皇の陵墓とされ、「景行天皇山辺道上陵(けいこうてんのうやまべのみちのへのみささぎ)」として宮内庁が管理している。地区の名を取って「渋谷向山(しぶたにむかいやま)古墳」とも呼ばれている。

大きな古墳を過ぎて農道みたいな道を進むと大和三山を望む展望台という標識があった。道からそれてやや登ると見晴らしの良い高台に出た。少し霞んではいるが確かに大和三山が望める。右から耳成山、畝傍山、天香具山である。晴れていれば葛城山・金剛山も望めるとある。

時刻はすでにお昼を過ぎているが、次の目的地である桧原神社で昼食休憩することにし、まだ少々距離があるが我慢して歩く。

ようやく桧原神社に到着。まず神殿にお参りする。神殿をよく見ると鳥居が三つ並んでおり、三ツ鳥居というらしい。社務所の前にちょうどよいベンチがあったのでそこで遅い昼食をとる。

桧原神社あたりから我々と同じように山の辺の道を歩く人が増えてきた。桧原神社の参道をどんどん下ると演歌歌手水森かおりの歌碑や川端康成の歌碑などがある。しかし道を間違えたことに気付き、神社前まで引き返し、神社の脇の細い道に入ったところに柿本人麻呂の歌碑があった。

柿本人麻呂の歌碑を過ぎて杉林の中を抜けると小さな庵が出てきた。玄賓庵といういかにも古刹といった感じで、柱に掛かった木札には、「三輪山奥之院 玄賓庵密寺」と書かれている。入口に拝観料200円とあり、賽銭を出す感じで中を入ると誰もおらず静かな雰囲気が漂っていた。

創建は平安時代、興福寺の僧であった高僧・玄賓僧都が修業した場所といわれ、桓武・嵯峨天皇に厚い信任を得ながら、仏教界の堕落と道鏡の専横を嘆いて三輪山の麓で、俗世間を逃れて静かに暮らしました。かつては山岳仏教の寺として三輪山の檜原谷にありましたが、明治の廃仏毀釈により現在の地に遷されたといいます。ここで祀っている不動明王は重要文化財である。

Wikipediaより

ここで祀っている不動明王は重要文化財である。偉い高僧が瞑想に耽っていたであろう庵を出て、最後の目標地である大神神社を目指す。次第に道も広くなり、さらに人も増えてきた。

大神神社は古代の信仰の面影を強く残している神社で、本殿がなく、奥に鎮座している三輪山そのものをご神体としている。「自然」を神として信仰する日本人の宗教観が現れているとのこと。また酒造りの神様であり、毎年行われる「酒造安全祈願祭」には全国の蔵元・杜氏が参列するとある。この日は平日にも拘わらず多くの人が参詣していた。

広い参道を下り踏切を渡って左に折れてようやくJR三輪駅に到着した。ほぼ予定の時刻に到着したが、電車がくるまで随分時間がある。およそ12kmの行程で少々疲れ、また身体も暑くなっていたので、駅前のお店でアイスクリームを食べた。久しぶりの抹茶アイスがおいしかった。

感 想

「山の辺の道」は、奈良盆地の東側、北の春日山の麓から南の三輪山の麓にかけて、山際を沿うように続く全長35kmの古道である。「古事記」や「日本書紀」にもその名が記され、日本に現存する最古の道であるが、今回は真ん中の天理市から南の半分を歩いたこととなる。古の人々も同じ道を辿り、同じ場所から奈良盆地、それに大和三山など眺めていたと思うと、飛鳥時代から千年以上の歳月を経て今に至る移り変わりに思いを馳せるとともに、いつまでもこののどかな風景がこれからも続いて欲しい。

今回は残念ながら曇り空でインスタ映えする写真を撮ることが出来なかったが、次来るとしたら、万葉集の歌にあるように新緑の季節、または正岡子規の俳句にあるように晩秋の季節に来てみたい。

あをによし寧楽(なら)の京師(みやこ)は咲く花の薫(にほ)ふがごとく今盛りなり

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺

追 記

この報告を書いた後、たまたまNHKの「らじお深夜便」で山の辺の道に関する話があり、面白かったので次のサイトからお聞きください。これを聞いてから訪れた方がもっと得るものが多かったのかもです。

次のサイトを参考まで。

奈良県ホームページ 歩く・なら 歩いて感じる万葉集

ままならぬ恋が行き交う万葉集

山の辺の道(桜井ルート)

山の辺の道(天理ルート)